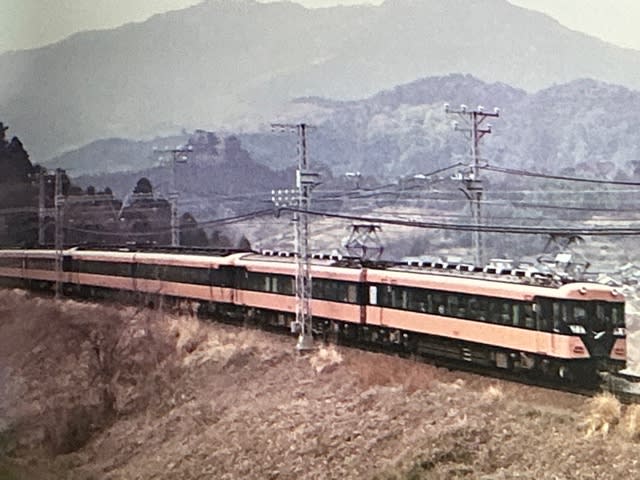

近鉄18200系の鉄コレ

オープンパッケージで出ましたけど・・・・・・・・・・・・

なんか検索したら・・・・・・・・・・30000系との併結画像で

明らかに間違った組成を発見したので・・・・・・・・

とりあえず汎用特急車の向きの解説を上げる事にしました。

基本的に近鉄特急の向きは

大阪線を基準として運転台付き先頭電動車(Mc)が上本町向きとなり

編成を組成します。

名阪特急で中川短絡線を経由して入線する名古屋線でも方向が同じです。

伊勢、大阪方面方向に運転台付き先頭電動車(Mc)

これが近鉄特急の編成の基準となります。

これが定位ですので、名古屋発伊勢中川以遠の

名伊特急ですと山田線(伊勢中川から宇治山田ね)内では

大阪発の阪伊特急とは向きが逆となりますが

逆に撮影とかする場合、これが組成パターン共々識別となります。

10100系も例外でなくモ10100形が上本町方向を向いており・・・・・・

そういえばー、カトーの10100系の通常製品のパッケージって

鶴橋駅ホーム伊勢寄り端で撮影してますが

モ10101が最後尾となってますね。

一般車では編成向きが違う奈良線も

特急は共通運用組むので奈良線内は難波寄りが

京都駅に進入する際はMc車が先頭となります。

30000系ビスタカー(原型))の場合、両端がMcの

2個パンタ付きですが車販準備室付のモ30200が

大阪向きとなり反対側のモ30250(乗降ドアが前後2か所付いている)

が名古屋寄りとなります。

原型時代の場合これですと、名古屋寄りのモ30250と連結できるのは

実質的にTcか、Mcでもパンタグラフを運転台側にかざしてない

系列となります。

当時(昭和61年までの系列)ですと

11400系(更新)

11400系(未更新でク11500系列に限る )

10400系

12410系

12600系(第2編成のみ)

18200系

になります。

名古屋線系統では30000系と他系列との混成の場合、

名古屋向きに連結するのを原則としていたようで、少なくとも昭和62年ごろに

30000系と11400系併結の名阪ノンストップを見た事ありましたが

基本的に名古屋方から30000系+11400系と言う組成でした。

この編成は大阪側の受け持ちでしたが・・・・・・・・

11400系(未更新)については30000系竣工当時は

11400系が車体更新を始めた時期で、極一時期に原型時代のMc+Mcが

30000系と併結していた(もちろんモ30200側で連結してました)ようです。

更新車ですと先頭にパンタグラフ付いてる先頭車が無いので

朝の奈良線10連特急で11400系が更新車×2と併結してた

可能性があります。

10連特急は難波到着後、3方向(2方向?)に運用を分離する関係で

引き上げ線あるいは、難波駅ホームにて各編成を解放する必要があり、出発順に組成しないと

いけない筈でその関係上、大阪方先頭部にパンタグラフのない

11400系更新車、4連化後も高圧線引きとおすことでパンタグラフの数を

減らしかつ先頭側にパンタが無いままで運用できた

12410系については連結位置を任意で変えられるので

重宝された可能性があります。

この系列は後天的な改造や技術的な進歩によって

組成が可能となった系列ですが、

本題は・・・・・・・・・・・・18200系。

この系列については、Mcが伊勢側を向いており

Tcにも連結面にパンタグラフはありますがク18300となってます。

実はこの編成、30000系と併結する場合は

12200系や18400系が大阪側に連結するのと違い・・・・・・・・・

何と伊勢側にク18300とモ30250が連結するのです。

もう一回言います

伊勢側にク18300とモ30250と連結するのです。

証拠ですが・・・・・・・・・・・

写真は撮れてないのでこれの力を使わせていただきます。

こうやってね・・・・・・・・・・・はい、そこのモ30200側と連結させてるアナタ

さっさと組み替えなさい(笑)。

嘘教えるのは許さん!!

実はこの組成パターン自体が結構希少だったらしく

私も昔。名阪ノンストップの

30000系(実はこれが階下席初乗車だった)乗車時に

八木駅通過時に目撃しております。

「30000系の伊勢寄り先頭車に18200系を連結してた!」

一応、子供の頃から組成パターンを考察していたので

18200系は30000系と連結するなら逆向きとなるのですが

それを目の当たりにするとは思いませんでした(笑)。

尤も、ビコムのDVDで見た昭和終盤の

阪伊特急で18400系+30000系+18200系の8連特急を

目撃しております。

ただし、この方法はあまり使い勝手がよくなかったらしく

短期間で消滅したようです。

座席指定券発売の際に編成組成パターンがある程度揃っていると

併結系列の定員がある程度変化しても対応しやすいのですが

30000系との併結相手が12000系や12200系、18400系と

常態化してくると設備的にもリクライニングシートでもないし

車体幅が狭い18200系を30000系の併結相手にするのは

何よりパターンが異端となってしまったからでは無いでしょうか。

一番重要な点ですが

18200系が伊勢寄りMcとなったのは奈良電引継ぎ改造特急車

680系や急造した釣りかけ車18000系の向きが関係していると思います。

当時はまだ車両建築限界拡大前、京伊特急黎明期という事もあって

車両の方向をこれら系列に揃えて建造したのではないでしょうか。

車両運用上、併結不可な形式同士であっても使い勝手を揃える為に

編成向きや連結時の位置を揃えるのは、至極ありふれた事です。

900系をはじめとした奈良線系統の大型一般車の連結器位置が

平成初頭まで大阪線のそれと異なっていたのは非常時における、

当時は在来小型車や800系と言った、異種車両連結を行う関係上

高さを揃えざろう得なかった事です。あとは

大阪線と識別する意味もあった気がします。

八木で阪伊特急と併結する京伊特急に使う18200系は

そのまま組成方向を継承したが、18400系は残る

橿原線拡大も昇圧も間近でもあり、使い勝手を揃える為に

12200系と同じ方向に揃えた・・・・・・

とも考察できます。

18200系の方向転換と言う選択肢は無かったと思います。

と言うのはドア配置が翌年の12000系と同じとなり

方向転換すると位置が合わなくなり、タダでさえ車体長が

短い18200系が余計使いづらくなります。

昭和50年代ですと京伊特急は新青山トンネルなど含めた大阪線

完全複線化により線路容量が増えたので阪伊との併結から

単独運用となり

結果的にかの、18200系と18400系との前パン両側の併結コンビが

誕生したのですが、これらも

西大寺所属組で運用する関係で

車体幅の狭い物同士を組み合わせる事で

設備的に難ある狭幅車体車を効率よく運用する

意図があるような気がしています。

主電動機の出力はエースカーを名乗る組では12200系と互角だが

転換シートでリクライニング不可な18200系

12200系と兄弟車種だが、窓側の肘掛けテーブル使用不可な18400系。

まあ、12200系特急が各線の主力となり、11400系も更新でリクライニングに

なった以上、車体長でも異端な18200系が一線級から

退いて行くのはよくある話です。

正直、書く気はあまり無かったのですが・・・・・・

ブラインドパッケージならともかく

オープンパッケージでさえウソ広めている上に

近鉄の車両名名乗ってる以上

ウソ広めるのはやはりよろしく無いです。

悪意は無くとも、知らないままビッグネーム名乗る

迂闊さは批判したいですね。